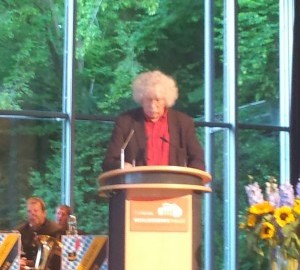

“Von Freiheit verstehen wir mehr. 150 Jahre Sozialdemokratie” lautete das Motto der Festrede von Johano Strasser zur Eröffnung der Ausstellung “150 Jahre SPD. 121 Jahre SPD in Starnberg” am 4. Juli in der Starnberger Schlossberghalle. Auf vielfachen Wunsch der Gäste veröffentlichen wir Johano Strassers Rede nachfolgend in ungekürzter Form:

“„Der Arbeiterstand muß sich als selbständige politische Partei konstituieren…“ So stand es in dem berühmten 37 Seiten langen Offenen Antwortschreiben Ferdinand Lassalles an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen Arbeiterkongresses, der am 23. Mai 1863 in Leipzig im damaligen Königreich Sachsen stattfand. Nun ja, Kongreß, das könnte heute falsche Vorstellungen wecken. Es waren ganze zwölf Delegierte aus allen deutschen Landen, die sich im Pantheon in Leipzig trafen. Aber dabei blieb es nicht, Tausende, Zehntausend, taten sich bald zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zusammen. Lassalles Antwortschreiben gilt seitdem als Gründungsdokument der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dreh und Angelpunkt ist für ihn ein „allgemeines, gleiches und direktes Wahlrecht“, das nach seiner Meinung über kurz oder lang zu einem Staat führen werde, der als oberste Interessenvertretung der arbeitenden Menschen fungiert. Weitere Forderungen: Frauenwahlrecht, Verbot der Kinderarbeit, Achtstundentag, Arbeitsschutzgesetze, allgemeine Volksbildung…

150 Jahre ist die SPD nun also alt, und in all diesen Jahren, über die wechselvolle Geschichte Deutschlands, über zwei Weltkriege und die Barbarei der Nazizeit hinweg, hat sie als einzige deutsche Partei niemals Grund gehabt, ihren Namen zu wechseln. Ja, es stimmt: die SPD hat sich mit der Zeit gewandelt. Es wäre ja auch ein Wunder, schlimmer noch: es wäre eine Dummheit gewesen, wenn die soziale Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft, wenn ihre Politik, ihre programmatischen Aussagen ohne Rücksicht auf sich verändernde Realbedingungen unverändert geblieben wären. Es stimmt auch, daß sich Sozialdemokraten von Anfang an heftig um den richtigen Weg zu einer menschlicheren, einer wirklich freien und solidarischen Gesellschaft gestritten haben: Lassallianer gegen Eisenacher, Marxisten gegen Revisionisten, Revolutionäre gegen Reformisten. Aber der Streit hat in aller Regel die Partei weiter gebracht, hat verhindert, daß sie dogmatisch erstarrte und neue Entwicklungen verschlief. Die Geschichte der Sozialdemokratie ist nicht zuletzt eine imposante Lerngeschichte. Und zu Lernprozessen gehört, wie wir wissen, immer auch der Streit der Meinungen. Und das Eingestehen und die Überwindung von Irrtümern.

Während die Sozialdemokraten im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 noch einhellig die Zustimmung zu Kriegskrediten abgelehnt hatten, was ihnen von rechts das diffamierende Etikett der „vaterlandslosen Gesellen“ einbrachte, entschieden sie sich später, als der Erste Weltkrieg vom Zaun gebrochen wurde, mehrheitlich für die Kriegskredite (wohl auch, um das Stigma der Vaterlandslosigkeit loszuwerden). Das bereuten sie zwar alsbald, als sie sahen, welch ein unvorstellbares Gemetzel der vaterländische Taumel hervorbrachte, aber die Abspaltung der USPD und schließlich die Bildung der KPD waren nicht zu verhindern.

Andere Grundentscheidungen brauchte die Partei nicht zu bereuen. Im Wilhelminischen Reich musste die Partei sich entscheiden, ob sie das Parlament nur als Agitationsbühne zur Vorbereitung der Revolution nutzen oder trotz der beschränkten demokratischen Befugnisse parlamentarische und gewerkschaftliche Kleinarbeit leisten wollte. Sie entschied sich nach heftigen Auseinandersetzungen für den letzteren Weg und wurde darüber so stark, dass Bismarck sie im Zuge der berüchtigten Sozialistengesetze verbieten ließ, was sie schließlich aber nur noch stärker machte.

Als am Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland die Revolution ausbrach und der Kaiser außer Landes floh, musste die Sozialdemokratie sich entscheiden, ob sie eine kommunistische Minderheitendiktatur zulassen oder eine auf dem Mehrheitsprinzip, auf freien Wahlen und Rechtsstaatlichkeit basierende parlamentarische Demokratie errichten sollte. Sie entschied sich für letzteres, und sie stand unverbrüchlich zu dieser ersten deutschen Demokratie, obwohl sich bald zeigte, dass dieser die breite Unterstützung fehlte, die sie gebraucht hätte, um mit ihren Todfeinden von rechts und von links fertig zu werden.

Es gibt kein bewegenderes Zeugnis für diese Treue zur Demokratie als die Rede, die der Vorsitzende der SPD Otto Wels am 24. März 1933 bei der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz vor dem Reichstag hielt. Es gehörte großer Mut dazu, sich angesichts der Nazi-Horden in den Straßen Berlins „ feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus“ zu bekennen. Für Hitlers Gesetz war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Hätten die bürgerlichen Parteien, die Deutschnationale Volkspartei, das Zentrum, die Bayerische Volkspartei und die Deutsche Staatspartei nicht mit den Nationalsozialisten gestimmt, hätten auch nur das Zentrum und die Liberalen sich für die Demokratie entschieden, wäre die Machtergreifung, die in Wirklichkeit eine Machtübergabe durch die bürgerlichen Parteien war, womöglich nie erfolgt. Die Wahrheit ist: Die einzigen, die sich in dieser Schicksalsstunde wirklich patriotisch verhielten, waren die als „vaterlandslose Gesellen“ verleumdeten Sozialdemokraten.

„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“, heißt es bei Bertolt Brecht. Uns, die wir in der Bundesrepublik aufwuchsen und Sozialdemokraten wurden, hat es vergleichsweise glücklich getroffen. Wir wurden zwar gelegentlich von rechts beschimpft und verleumdet, wenn wir die Zustände im Westen kritisierten, wurden zuweilen „nach drüben“ (gemeint war die DDR) verwiesen. Aber der Mut eines Otto Wels wurde uns hier nicht abverlangt. Anders ging es unseren Genossen in der DDR. Sozialdemokraten, die sich der Zwangsvereinigung zur SED widersetzten, wurden verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Tausende waren es, die für ihre Überzeugung, ihre Prinzipientreue wieder einen hohen Preis zahlen mussten.

Als die deutschen Sozialdemokraten sich vor vierundfünfzig Jahren in Bad Godesberg ein neues Programm gaben, war wieder eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Sie trennten sich von traditionellem ideologischen Ballast, der schon lange keine praktische politische Bedeutung mehr hatte: die verbliebenen Reste des ehrwürdigen Klassenkampfvokabulars wurden getilgt, Programmpunkte wie die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien und die Einführung der Planwirtschaft ad acta gelegt. Die SPD präsentierte sich als moderne Arbeitnehmerpartei mit einem unverkrampften Verhältnis zur pluralistischen Demokratie und zur Marktwirtschaft. Schade nur, daß diese in vieler Hinsicht überfällige Korrektur der Programmatik mit einer kleinlichen Abgrenzung gegenüber den marxistisch geprägten linken Intellektuellen des SDS einherging, was bis heute den Dialog der Parteipragmatiker mit den Intellektuellen beschwert.

Das Godesberger Programm markierte den Anfang der bisher erfolgreichsten Phase in der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Zuerst in der großen, dann in der sozial-liberalen Koalition bestimmte die Partei fünfzehn Jahre lang die Geschicke der Bundesrepublik entscheidend mit. Mit Willy Brandt wurde ein Mann des Widerstands gegen die Nazis Bundeskanzler, zusammen mit Egon Bahr leitete er die neue Ost- und Entspannungspolitik ein und erhielt dafür 1971 den Friedensnobelpreis. Der strahlende Höhepunkt dieser sozialdemokratischen Epoche war der fulminante Wahlsieg 1972: Die SPD erzielte 45,8 % der Stimmen; es war der größte Wahlsieg in der Geschichte der Partei.

Aber schon zwei Jahre später trat Willy Brandt aufgrund der Guillaume-Affäre als Bundeskanzler zurück, obwohl der damalige Innenminister wegen der undurchsichtigen und dilettantischen Behandlung der Spitzelaffäre eher Grund zum Rücktritt gehabt hätte. Helmut Schmidt folgte Willy Brandt als Kanzler nach, Brandt selbst blieb Parteivorsitzender. Schon zeigten sich größere Risse im Regierungsbündnis mit den Liberalen. Im Jahr 1982 wechselte die FDP die Fronten und Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Er blieb es sechzehn Jahre lang. Die SPD schien verbraucht zu sein, ohne Ideen und ohne Machtwillen. Nicht wenige glaubten damals an das von Ralf Dahrendorf ausgerufene „Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“.

In dieser Situation tat die SPD, was sie immer tut, wenn sie in einer Krise steckt: sie überarbeitete ihr Programm. Das Ergebnis war eine in vieler Hinsicht gelungene Modernisierung des Godesberger Programms, die mit der Erweiterung des Arbeitsbegriffs, einer in Teilen veränderten sozialpolitischen Konzeption, der Integration ökologischer und feministischer Themen und einem deutlichen Akzent auf der Europapolitik auf der Höhe der Zeit zu sein schien. Freilich war der Zeitpunkt der Verabschiedung des Programms, der 20. Dezember 1989, denkbar unglücklich. Der Epochenbruch des Jahres 1989 setzte plötzlich ganz andere Themen obenan auf die politische Tagesordnung.

Die SPD brauchte eine Weile, um sich auf die abermals veränderte Lage einzustellen. Die Konservativen erklärten sich zum Sieger der Geschichte, nach ihrer Deutung der Geschehnisse hatte der Kapitalismus endgültig gesiegt, so etwas wie die Sozialdemokratie werde nun nicht mehr gebraucht. Einige Jahre lang sah es so aus, als sei die SPD außerstande, ihre Lähmung zu überwinden. Aber dann siegte Tony Blair in Großbritannien, Lionel Jospin in Frankreich, und in Deutschland errang das Duo Schröder/Lafontaine bei den Bundestagswahlen am 27. September 1998 einen fulminanten Sieg. Auf einmal war wieder alles ganz anders. EUROPA WIRD ROT titelte die Boulevardpresse. Offenbar war das sozialdemokratische Jahrhundert doch noch nicht zu Ende.

Freilich blieb in der rot-grünen Regierungsarbeit von der während der langen Oppositionszeit erarbeiteten Programmatik nicht viel übrig. Im nun weltweiten Westen triumphierten die Marktradikalisten und die deutschen Sozialdemokraten ließen sich ebenso wie ihre anfangs so erfolgreichen britischen Freunde von der neuen Ideologie anstecken. Und die Grünen auch. Deregulierung war das Zauberwort, das plötzlich auch führende Sozialdemokraten allenthalben im Munde führten. Leute wie der damalige sozialdemokratische Superminister Wolfgang Clement (heute FDP) sprachen von akzeptabler Ungleichheit, während die skandalös ungleiche Verteilung in der Gesellschaft schnell zunahm, von angeblich allgegenwärtigem Sozialmissbrauch, obwohl doch jeder sehen konnte, daß die ganz realen sozialen Probleme an allen Ecken und Enden wieder wuchsen. Auch in sozialdemokratisch regierten Kommunen wurden öffentliche Einrichtungen privatisiert, weil das angeblich ihre Leistungsfähigkeit steigerte, der Finanzmarkt wurde liberalisiert, die später von Franz Müntefering öffentlich gegeißelten Heuschrecken durch rot-grüne Gesetzesänderungen ins Land gelockt. Jaja, den Unionsparteien und der FDP genügte das alles noch nicht, sie wollten auch damals schon die „marktgerechte Demokratie“, von der kürzlich Angela Merkel sprach. Aber dass Sozialdemokraten dem marktradikalen Zeitgeist auf den Leim gingen, daß einigen von ihnen vorübergehend der Instinkt für die Nöte der ‚kleinen Leute’ abhanden kam, war ein peinlicher Sündenfall, von dem sich die Partei nur mühsam erholte.

Hätte Gerhard Schröder sich nicht mutig der Beteiligung am zweiten Irak-Krieg verweigert, den die Amerikaner mit der Lüge von den Massenvernichtungswaffen zu legitimieren gedachten, hätte es nicht die Wende zu den regenerierbaren Energien und die Novellierung des Staatsbürgerrechts gegeben, von dieser Periode sozialdemokratischer Regierung wäre womöglich nicht allzu viel Nennenswertes geblieben.

Was uns bis heute nachhängt, ist der Verlust von vielen tausend Parteimitgliedern, unter ihnen viele Gewerkschafter, die entweder resignierten oder mit Oskar Lafontaine in die neu gegründete Partei Die Linke abwanderten. Heute haben wir zwar eine strukturelle Mehrheit auf der linken Seite des politischen Spektrums, aber koalitionswillig und -fähig – jedenfalls auf Bundesebene – sind nur die SPD und die Grünen. Und die SPD? Hat sie tatsächlich, wie Heribert Prantl kürzlich in der Süddeutschen Zeitung schrieb, ihr „Sisyphos-Gen“ eingebüßt, ihre Fähigkeit, den Stein der Reformen immer wieder den Problemberg hinaufzuwälzen? Steht die Partei, die es einst geschafft hat, den Industriekapitalismus zu zivilisieren, nun, da es um die Zivilisierung des Finanzkapitalismus geht, tatsächlich da „wie der Ochs vor dem Berg“?

Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, daß wir für die anstehenden Aufgaben gut gerüstet sind. Mit dem Hamburger Programm vom Oktober 2007 hat die SPD eine tragfähige Basis für die angestrebte Regierungsarbeit mit den Grünen. Klarer als in allen vorangegangenen Programmen sind dort die Konturen eines neuen Fortschritts, eines Fortschritts der wissenschaftlich-technische Innovation mit ökologischer Vernunft und sozialer Gerechtigkeit verbindet, vorgezeichnet. Ergänzt und in Teilen konkretisiert wird es durch das im April in Augsburg beschlossene Regierungsprogramm. Ob es am Wahltag im Herbst zum Regieren auf dieser Basis reicht, hängt vor allem davon ab, ob und in welchem Umfang es uns gelingt, unsere eigenen Leute zu motivieren, für dieses Programm öffentlich aufzutreten und es bei den Wählern bekannt zu machen, ob und in welchem Umfang es uns gelingt, jene Leidenschaft für die Gerechtigkeit zu wecken, die die Sozialdemokratie einst groß gemacht hat und ohne die eine freie und zivilisierte Gesellschaft auf Dauer nicht existieren kann.

Die regierende schwarz-gelbe Koalition ist schon lange am Ende, ein Wechsel zu Rot-Grün, wie er zuletzt in Niedersachsen schon zustande kam, auch auf der Bundesebene überfällig. Und auch in Bayern ist, wenn wir uns alle ins Zeug legen, der Wechsel möglich.

Was sind unsere Argumente?

Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft, die Tatsache, daß in keinem vergleichbaren Land der Schulerfolg so stark von der sozialen Herkunft abhängt wie im Deutschland der schwarz-gelben Koalition und im CSU-regierten Bayern, der anhaltende Skandal, daß es bei uns immer noch keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt wie bei fast allen europäischen Nachbarn, die immer noch wachsende Zahl prekärer Arbeitsverhältnisse, die durch nichts zu rechtfertigende Ungleichbehandlung von Frauen in der Arbeitswelt, die durch Union und FDP verschleppte Energiewende, die finanzielle Austrocknung unserer Kommunen, das Versagen der Regierung beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerumgehung,

die zögerliche Flickschusterei der Kanzlerin bei der Regulierung des Finanzmarkts und der Stabilisierung Europas – das sind lauter gute Gründe, die einen Politikwechsel dringend nötig machen. Und wer anders kann ihn herbeiführen als eine starke SPD?

Ich bin in meinen 46 Jahren SPD-Mitgliedschaft mit meiner Partei, wie die meisten hier wahrscheinlich wissen, nicht immer zufrieden gewesen. Ende der sechziger Jahre waren wir als Jungsozialisten gegen die Große Koalition, stritten gegen die Notstandsgesetze und für mehr innerparteiliche Demokratie und nach 1969 für mehr Elan und Konsequenz bei den angekündigten inneren Reformen. Anfang der Siebziger gehörte ich mit Erhard Eppler, Freimut Duve, Klaus Traube und später Michael Müller und Hermann Scheer zu den Grünen in der SPD, die damals vergeblich versuchten die Partei zu einem klareren Verständnis der ökologischen Problematik zu verhelfen. Auch weil dies nicht gelang, gründete sich die Grüne Partei und zog viele junge Leute von der Sozialdemokratie ab. In den achtziger Jahren war ich in der Friedensbewegung aktiv, war dabei, als im Bonner Hofgarten dreihundertausend Menschen gegen die Nachrüstung protestierten. Ende der Achtziger gehörte ich mit Albrecht Müller und dem jüngst verstorbenen Ottmar Schreiner zu denen, die vor der Anpassung an die modische neoliberale Ideologie warnten. Ein ganzes Buch (Leben oder Überleben. Wider die Zurichtung des Menschen zu einem Element des Marktes) habe ich zu diesem Thema geschrieben und es persönlich zu Gerhard Schröder ins Kanzleramt getragen. Aber den Bruch mit Oskar Lafontaine und die Gründung der neuen Partei Die Linke vermochten wir nicht zu verhindern.

Bei allen Meinungsverschiedenheiten und allem Streit bin ich allerdings nie in Versuchung gewesen, meine Partei, die SPD, zu verlassen, weil ich nur in ihr das vorfinde, was für mich die große und nach wie vor gültige Leitidee einer wirklich fortschrittlichen Politik ist: Ich meine die Vorstellung der universellen sozial verankerten und solidarisch gelebten Freiheit. Freiheit, wie sie die Sozialdemokraten seit ihren Anfängen vor 150 Jahren verstehen, ist nämlich etwas anderes als das, was die Konservativen und die heutigen Liberalen darunter verstehen. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war in Europa von Freiheit so gut wie immer nur im Plural die Rede. Freiheiten waren mühsam erkämpfte oder gnädig gewährte Privilegien: des Adels, der Zünfte, der reichsfreien Städte, hier und da auch der Großbauern; sie mussten gegen Territorialfürsten und gegen die Zentralgewalt absolutistischer Staaten verteidigt werden. Erst im 18. Jahrhundert wird Freiheit zum Singular: als Sammelbegriff von Rechten, die für alle Bürger, im Prinzip für alle Menschen gelten. Hier liegt das große historische Verdienst der Aufklärung und des frühen politischen Liberalismus, der freilich wenig gemein hat mit der verkommenen Klientelpolitik der heutigen Brüderles und Röslers.

Die Arbeiterbewegung knüpft an den frühen politischen Liberalismus an, pocht aber darauf, dass auch die zunächst Vergessenen – die Arbeiter und Frauen im eigenen Land, die Menschen anderer Hautfarbe in den Kolonien – in die Freiheitskonzeption einbezogen werden. Das Entscheidende aber ist: Sozialdemokraten begnügten und begnügen sich nicht mit abstrakten, papierenen Freiheitsrechten, sondern fragen nach den Realbedingungen universeller Freiheit. Die Pointe der Arbeiterbewegung gegenüber dem politischen Liberalismus besteht darin, daß sie den Blick auf die sozialen und kulturellen Voraussetzungen lenkt, die erfüllt sein müssen, damit alle Menschen von ihren Freiheitsrechten tatsächlich konkreten Gebrauch machen können. Wo Menschen alle ihre Zeit und Kraft aufwenden müssen, um ihre bloße Lebensfristung sicherzustellen wie seinerzeit in den Armutsregionen des platten Landes und in den wuchernden Industriestädten des Frühkapitalismus, wie noch heute in weiten Teilen der vormals so genannten Dritten Welt, in den Slums von Lima oder Rio de Janeiro, von Abidjan oder Kalkutta, bleibt die Proklamation von Rechten wie das Recht der Meinungsfreiheit weitgehend folgenlos. Wo Menschen de facto keinen Zugang zu Bildung haben, wo sie gedemütigt durch Arbeitslosigkeit und stigmatisiert als Sozialschmarotzer aus ihren sozialen Bezügen fallen, werden sie in aller Regel auch die ihnen formal eingeräumten Mitwirkungsrechte in der Demokratie nicht wahrnehmen. Bis heute besteht die Besonderheit des sozialdemokratischen Freiheitsverständnisses darin, dass es die Verpflichtung enthält, die gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen und zu erhalten, unter denen möglichst alle Menschen von ihren Freiheitsrechten tatsächlich Gebrauch machen können. Eben deshalb gehören die Grundwerte des demokratischen Sozialismus, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, für uns untrennbar zusammen. Weil nur so das Ziel der gleichen Freiheit für alle erreichbar ist, weil sonst Freiheit zum Privileg der Reichen und Mächtigen verkommt. Und eben deswegen können wir Sozialdemokraten mit Stolz auf unser Banner schreiben, was Willy Brandt in seiner letzten großen Rede als Parteivorsitzender gesagt hat: Von Freiheit verstehen wir mehr.

Diese unsere Freiheitskonzeption ist heute ebenso aktuell, wie sie vor 150 Jahren war. Aber wenn wir sie auf die Lage der Menschheit im 21. Jahrhundert anwenden, werden wir zu einer tiefgreifenden Veränderung des uns leitenden Fortschrittsmodells gezwungen. Dies ist die große neue Herausforderung für die Fortschrittspartei SPD. Eine Kultur der Freiheit, das scheint die Geschichte zu belegen, ist auf Dauer nur in materiell relativ großzügigen Verhältnissen möglich. Das heißt, dass die Frage nach der Zukunft des Fortschritts zugleich die Frage danach ist, wie die Wohlstandsvoraussetzungen einer Kultur der Freiheit verallgemeinert und auf Dauer gestellt werden können. Nun wissen wir aber heute – jedenfalls können wir es wissen – dass das herkömmliche System der wissenschaftlich-technisch-ökonomischen Fortschrittsproduktion, das sich im 19. Jahrhundert entwickelt und in der Nachkriegszeit seine typisch industrialistisch-wohlfahrtsstaatliche Form angenommen hat, mit den ökologischen Bedingungen auf unserem Planeten nicht vereinbar ist und daher nachhaltigen Wohlstand für alle nicht herzustellen vermag. Nach den Berechnungen des britischen Ökonomen Nicholas Stern werden allein die Folgekosten der schon heute eingetretenen Erderwärmung, 20 Prozent des Weltsozialprodukts verschlingen. Das heißt aber nichts anderes, als daß unser bisheriges Modell der Wohlstandsproduktion schon heute ein Zuschussgeschäft ist. Also brauchen wir – zunächst in den reichen Gesellschaften der Nordhalbkugel, schließlich aber überall auf der Welt – einen neuen Typus der Wohlstandsproduktion.

Wie kann ein solches Modell aussehen? Ich nenne nur seine wichtigsten Merkmale:

1. Drastisch erhöhte Energie- und Stoffeffizienz; mittelfristig die Energie-Wende zur Sonne, das heißt zu den regenerierbaren Primärenergien, und der Aufbau einer emissionsfreien Kreislaufwirtschaft.

2. Wo immer möglich, Schäden vermeiden, statt nachträglich Schäden zu kompensieren. Vorbeugen ist tatsächlich besser als heilen.

3. Statt immer mehr Güter und Dienstleistungen pro Kopf der Bevölkerung, statt ständig beschleunigter (Produkt)Innovation Nutzung der Rationalisierungsgewinne zur Schaffung von mehr frei verfügbarer Zeit für alle. Sinnvoller Wohlstand wird in Zukunft zu einem erheblichen Teil Zeitwohlstand sein.

4. Umso wichtiger ist allerdings eine gerechtere Verteilung der materiellen Güter, der Erwerbsarbeit (d.h. Verkürzung der Arbeitszeiten) und der Lebenschancen insgesamt.

5. Wesentlicher Bestandteil eines zukünftigen Wohlstands sind verlässlich vorgehaltene öffentliche Güter (z.B. Bildung, Sicherheit, Wasserversorgung, Naherholungsmöglichkeiten, Kultur etc.) Die Rehabilitierung des öffentlichen Sektors und der kommunalen Daseinsvorsorge muß integraler Bestandteil jedes nachhaltigen Fortschrittskonzepts sein.

6. Weil Wohlstand sowohl durch Erwerbsarbeit als durch freie Tätigkeit geschaffen wird, ist die Aktivierung der Zivilgesellschaft, die Schaffung günstiger Bedingungen für die vielfältigen Formen der Nichterwerbsarbeit (Familienarbeit, Care-Arbeit, Gemeinwesenarbeit, Ehrenamt…) eine richtige Orientierung.

Wir Sozialdemokraten predigen nicht Verzicht, finden uns nicht mit Stillstand ab. Wir bleiben die Fortschrittspartei, aber Fortschritt sieht heute anders aus als in den letzten 150 Jahren. Wir Sozialdemokraten sind heute wie vor 150 Jahren die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Aber wir können sie nur bleiben, wenn wir erkennen, daß soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft untrennbar verbunden sind. Wer die Biosphäre beschädigt und natürliche Ressourcen verschleudert, handelt gegen die Lebensinteressen der Mehrheit der Menschen, besonders gegen die der kommenden Generationen. In dieser Erkenntnis gründet die historische Dimension des rot-grünen Bündnisses, das wir bei der kommenden Bundestagswahl anstreben.

Vieles von dem, was in dieser Perspektive notwendig ist, können wir, wenn wir die Wahl gewinnen, im eigenen Land in Angriff nehmen. Aber dauerhaft kann solch ein neues Fortschrittsmodell nur auf der übernationalen, vor allem auf der europäischen Ebene installiert werden. Darum müssen wir zugleich die Europapartei sein. Wir dürfen nicht zulassen, daß das erfolgreichste Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte, die Europäische Union, in nationalistischer Verblendung und Ignoranz verspielt wird. Die gegenwärtige Krise der Europäischen Union kann der Auftakt zu einem gründlichen Umdenken werden und damit zum Aufbruch in eine bessere Zukunft führen. Es ist dringend zu wünschen, daß die deutschen Sozialdemokraten auch auf diesem Weg entschlossen vorangehen und sich von der Flickschusterei der gegenwärtigen Regierung deutlich unterscheiden. Statt, wie es die Regierung Merkel tut, in alle Richtungen nur Spardiktate zu verordnen und sich ansonsten selbstzufrieden zurückzulehnen, sollten wir gerade heute die demokratische Integration Europas vorantreiben und eine europäische Entwicklungspolitik fordern, die sich die allmähliche Schaffung vergleichbarer (nicht gleicher!) Lebensverhältnisse in ganz Europa zum Ziel setzt. Erfolgreich kann Deutschland auf Dauer nur sein, wenn auch die europäischen Nachbarn erfolgreich sind. Einer Partei, die bereits 1925 in ihrem Heidelberger Programm die Vereinigten Staaten von Europa gefordert hat, steht, so meine ich, eine solche solidarische und zukunftsweisende Politik gut zu Gesicht.

Wir Sozialdemokraten haben Grund, auf unsere lange und wechselvolle Geschichte stolz zu sein. Aber bei allem Stolz auf das Geleistete sollten wir nicht vergessen, daß es für uns noch viel zu tun gibt. Unsere Mission ist keineswegs erfüllt, wie Dahrendorf in den achtziger Jahren zu wissen glaubte. Vor uns liegen große Aufgaben, faszinierende Aufgaben, für deren Bewältigung sich die Menschen, auch gerade junge Menschen, begeistern lassen, wenn wir, die Mitglieder dieser großen Partei, dieselbe Energie und Vitalität ausstrahlen, die unsere Vorgänger unter sehr viel schwierigeren Bedingungen an den Tag legten. Und: Vergessen wir bei aller Mühe nicht, dass politische Arbeit auch Spaß machen kann, ganz besonders, wenn sie einer so sinnvollen Sache wie der der Sozialdemokratie gilt. Ich wünschte mir, daß wir uns diesen Spaß an der politischen Arbeit auch dann und wann anmerken lassen würden. Denn eines ist sicher: eine Partei, die die Welt zum Besseren verändern will, wirkt nur dann attraktiv auf die Menschen, wenn ihre Mitglieder selbst von ihrer Aufgabe begeistert sind, wenn sie Vitalität ausstrahlen und die Zuversicht, daß immer mehr möglich als wirklich ist.”

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!